1.科学的な認識の方法

「教育」の目的はと問うと「科学的な認識力をつけさせること」などと、特に戦後の日本の教育現場では言われる。「教育」の目的の1つとしての科学的認識力養成と、「学び」の目的としての科学的認識力養成とでは、何が同じで何が違うのか。はじめにそこらあたりのことを考えてみたいのだが、そのためには、「教育」と「学び」の相違についても少し考えなくていけない。そこで、まずは筆者が考えている「科学的な認識力を養成する方法」を紹介させていただき、それを切り口として「教育」と「学び」の相関や、「科学的認識力」の位置について考えていきたい。

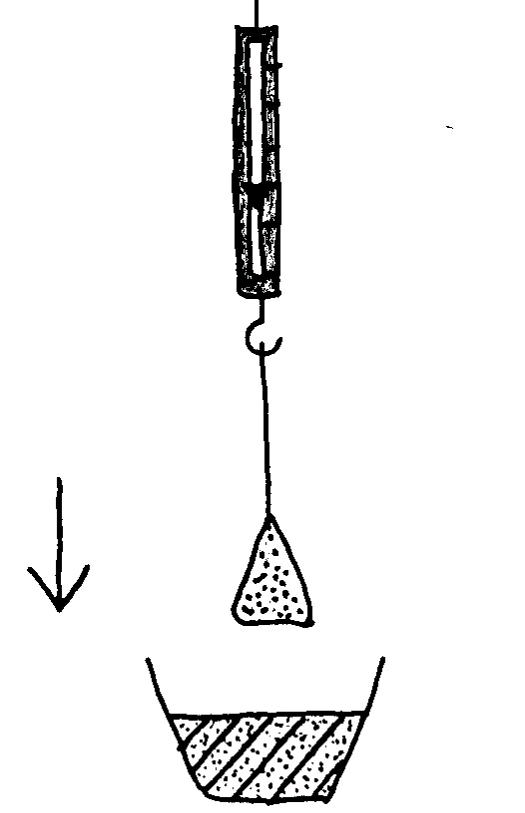

【問題-1】 [浮力] ビニール袋に水を入れて、空気の残っているところがないようにしっかり口をとじて、 その重さをはかったら____gありました。この水入りのビニール袋をばねばかりにつ るして、全部水のなかに入れたら、ばねばかりはおよそ何gのところをさすと思いますか。

[予想]____g [理由]______________________________________ 出典 板倉聖宣『ぼくらはガリレオ』岩波書店 1972年 |

上記の経験における学習の流れを整理すると以下のようになる。

①直観力養成→②仮説形成力養成→③討論力養成→④実証力養成→⑤論理力養成

①直観力養成

この力は、簡単な言い方をすると「なぜ、そうなるのか?」とか、「どうして、そんなことが起きるのだろうか?」などという生活の中で気がつく、「なぜ?」という疑問の意識である。

②仮説形成力養成

直観によって湧き立った疑問に対する理由を自分なりに考えてみるのが、この仮説形成力である。この段階における理由は、仮説であるわけなので、結果として間違っていてもまったくかまわない。自分の頭で理由を考えてみることが大事なのである。

③討論力養成

次に各自が考えた仮説をもとにして、討論をする。ここでは、自分の考え方について発表したり、他の人の意見や自分の主張に対する質疑などを聞く力をさす。

④実証力養成

いくつかの仮説に対して、どの仮説が正しいのか、もしくは、実際に一番近いのかを実験などをして確かめる力である。実証の仕方そのものを考えることも含まれる。

⑤論理力養成

実証された正しい仮説をもとにして、その法則を論理化する力、それを確立された1つの定義として、新たな課題を解決するときの道具とする。

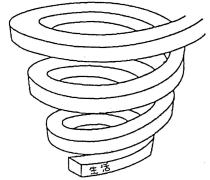

このようにした5つの段階をふまえた結果、新たに発生をした疑問について再び考察をしていく。つまり、今一度、①の段階へと戻っていくのである。しかし、戻ったからといって、最初の段階と同じ位置からの再スタートではない。もう既に1段階上がった位置からのスタートとなる。そうして、前回と同じような「仮説形成」や「討論」などの過程を経過するわけなのだが、一見似たようなこうした作業も、その内容については前回のそれとは質的に上位のものとなっているはずである。こうした、同じ手順の繰り返しのような作業も、上方に向かってより広がり、質が高められている。このような学習の流れの発展形態を筆者は、「学びの逆螺旋」と言っている。

学びの逆螺旋図[図表1-1]

|

上述した流れが筆者が考える「科学的な認識力を養成する方法」の1つである。ここでは、あえて、「教育における科学的な認識力を養成する方法」であるとか、「学びにおける科学的な認識力を養成する方法」であるとかいうような冠はつけない。「科学的認識力を養成する方法」と「教育」や「学び」との関係の考察については後ほど述べたい。

2.デカルト的考え

筆者が提案した科学的な認識力を養成する方法は、人間の歴史の中では何も初めてではない。近代と呼ばれる時代の準備時代と言われている17・18世紀のヨーロッパにおいて、科学的な方法を著作として著したのが、ルネ・デカルト(1596~1650年)であった。フランス生まれの遊び人であったデカルトは、最後の宗教戦争と言われた30年戦争(1618~1648年*1)に出兵した経験をもとにして彼の代表的な著作の1つを刊行した。*2その著作の名は、『方法序説』(1636年)という本であった。本の目的は、裏表紙に「著者の理性を正しく導き、もろもろの学問において真理を求めるための方法序説」と記されていた。まさに、これから向かえるであろう近代においてキーワードとなるべく言葉、「理性」と「真理」の追求のための方法序説であったのだ。この本の中で、デカルトはその方法として、次の4段階の流れを提唱する。

① 明証的に真であると認めることなしには、いかなる事をも真であるとして受け取らぬこと。

② 問題のおのおのをできうるかぎり多くの、そうして、それらのものをよりよく解決するために求められるかぎり細かな、小部分に分割すること。

③ 知るに、最も単純で容易なものからはじめて、最も複雑なものの認識へまで少しずつ登り、互いの間に順序を仮定しながら、思索をみちびくこと。

④ 最後に、どの部分についても完全な枚挙を、全般にわたって余すところなき再検査を、あらゆる場合に行うこと。

これらの内容を簡単な形で言い換えれば、まず第1に、聞いたことなどを簡単に認めるな(直観・懐疑)。第2に、問題を考えるときは、その問題を細かく分けて分析しろ(分析・微分)。第3に、考えるときの流れは、一般的なものから特殊なものへと考えろ(総合・積分)。そして、最後に全体を総合的に見て見直しをしろ(検証・実証)。ということになる。

*130年戦争とは、ドイツの新旧両派諸侯の内戦として始まった戦争であったが、各国の思惑が交差して、国際戦争化した。ウェストファリア条約(1648年)によって終戦となった。

*2 森毅『異説数学者列伝』蒼樹書房、1973年、53-58頁。

この流れは、まさに論理的に物を考える流れそのものである。こうしたデカルトの考えは、科学的な物の考え方の幕開けとされ、材料としての自然と機械化*3された人間社会との関係をより強めたと言われている。このようなデカルトが提唱した認識の流れこそ、いわゆる「論理学」であったのだ。デカルト論理学の限界性だとか、見方についてはいくつか指摘をしておきたいことがあるのだが、それについては他の節で行うとして、本節では、筆者が提唱した科学的認識力を養成する方法の基盤となるものの1つとして、デカルト論理学があることを紹介させてもらうことに留める。

3.「教育」と「学び」との違いについて

さてここで、本論の大前提の話へと話を少し戻したい。それは、「教育」と「学び」の違いについての考察である。この話は実はとてもややっこしい。それはどうしてかと言うと、特に日本においては訳語である「教育」という言葉の歴史から考えなくてはいけないからである。さらに、そもそも日本で「教育」という言葉が定義づけられる前から、その本家として存在をした欧米におけるeducationという言葉の意味の変遷をも考慮しなければいけないからである。そこで、本節以下では何節かを使い、筆者が提唱をしている「学び方論」と「教育方法論」との違いなどを提示しながら、この2つの言葉の絡まりを解きほぐしていきたい。

4.「学び方論」と「教育方法論」の違い

私が今回論じていることは「学び方論」である。言葉は似ているが意味はだいぶ違う「教育方法論」と「学び方論」という2つの言葉の違いは何であろうか。実際、現代において教職課程などを持っている大学などのカリキュラムをみてみると一層その違いは分かりやすい。教職課程の中に「教育方法論」はあっても、「学び方論」という講座を開講している大学は少ない。少ないと言うよりはない。そこで、その言葉の語源を調べてみた。日本語で言うところの「教育」とは、英語のeducationである。一方「学習」とか「学び」は、leraningということになる。そもそもeducationという言葉の語源的な意味は、「子どもの資質を引き出す行為」となっている。したがって、もし「教育」という言葉が、そうした意味で使われているのであればさほど問題はない。しかし、「教育」という言葉を日本語辞書で調べてみると、「教え育てること」となっている。つまり、日本が「教育」という言葉を使った意味は、教え育てるための近代教育をしめすこととなっている。「教育(education)」という言葉が、こうした意味で使われるようになったのは、欧米では18世紀以降の近代であり、日本では当然こうした定義が導入された明治維新以降である。歴史を少し整理してみる。

*3ここでいう機械化とは、自然を資源として考え、人間の社会を発展させるためのシステムとの1つであるとみる考え方。

本来は子どもの資質を引き出すという意味で使われていたeducationが、欧米の近代化にともない、教え育てるという意味のeducationとなる。そして、そうした意味になってからのeducationを日本に導入したので、結果として「教育」という言葉で表されるようになったのである。したがって、日本の「教育」という言葉は、最初から教え育てるという意味の「近代教育」をさすわけである。これらのことから考えてみると「教育方法論」とは、「教え育てるための方法論」ということになり、それは近代教育の方法論である。それに対して、「学び方論」とは本人をも含めた学習者が本来持つ学ぶ意欲を引き出す方法論をさす。また、ここで言う「近代教育」とは、educationの意味が、引き出すということから教え育てるという意味に変わった以降の教育をさす。すなわち、「国家教育*4」のこととなる。

以上の流れから考えて、近代以降の日本において言われる「教育」とは、国家教育のことをさすのである。

5.ヨーロッパにおいて、educationが「教育」となってしまった理由

前節の話から考えるに、本来の教育は「子どもの資質を引き出す行為」で、近代の教育は「国家の人材を輩出するためのもの」となり、同じ教育といっても意味が相当違う。そこで、本来の教育を筆者は「学び」と言い、近代の国家教育を「教育」ということにして使い分けることにする。

とすれば、近代教育発祥の地であるヨーロッパにおいて「学び」が「教育」に変わってしまった理由は何であったのか。それを知るためには、ヨーロッパの「学び」の歴史を紐解かなくてはいけない。紐解くといっても、それこそ古代ギリシア時代からローマ時代、そして、中世、近世などというように細かく見ていったらたいへんなことになるので、近代近くに焦点をあてる。近代以前のヨーロッパにおいて完全なる「学び」の形態が保全されていたのは、古代ギリシア時代であったのかもしれない。ローマ時代以降は、国家がその市民を国家に従わせるために「教育」という発想を利用し出す。しかし、人々における学ぶという行為は、まだ、経済という領域とは深く関係をせず、師と仰ぐ人間との師弟関係の間に個人契約として、学ぶ行為が営まれていた。これは、「教育」という装置が稼働をし出す前、すなわち、学校という機械が出現する前の話である。このように学ぶという行為が個々の人間間における行為であったことが終焉するきっかけは、やはり、人間社会の機械化ということが深く関係をしている。

最後の宗教戦争であった30年戦争が終わったあと、つまり、近代の準備期間といわれる17世紀・18世紀は、様々な技術や知識が蓄積されだす。このことは、人間が「自然」を搾取する対象として見だしたことを意味していた。自然から貨幣という経済的な価値を絞りとるために人々は労働をし出すことになる。このような生活体系の変化が、educationの意味が、「学び」から「教育」へと変わったことに大きな影響を及ぼしている。本来、学ぶという行為は、人、人によって多様であり、画一的なものではなかった。

*4国家教育とは、国家が定めた教育的目標に沿い、国家的制度として行われる教育をさす。その目的は、国家の人材たる国民の育成である。

百人百様であったからこそ学ぶことに価値があったのである。従って、古代のアカデメイア*5では、多くの思索者たちが、彼らを慕って集まってきた人々に対して、自分の学ぶ欲望を満たすための学ぶための方法を伝授したのである。しかし、近代に近くなった社会は、その価値の基準を貨幣へと変化させる。すなわち社会が機械化されることによって、人々の学びたいという欲望は、貨幣を得るためのものへと集約されるようになる。これは、いわゆる労働者、資本家という階級的な区別には関係なく、人の欲望が、統一化されたことを意味した。

社会の機械化に伴いより商業化が進んだ社会において、「学び」は教育化されることとなる。市民であれ、経営者であれ、眼差しているものは同じである。「貨幣」を獲得するための「学び」すなわち「教育」の必要が叫ばれるようになるのである。こうした市民や経営者たちの声を反映をし、産業革命以降のヨーロッパにおいて、「教育」をするための機関である学校が続々と設立されるようになる。中でも国家や企業家たちが作る学校は、ここまでの話しからもよく分かるように、その目的は貨幣を生み出すための人材育成であった。こうした貨幣を生み出すための人材育成の目的は、何も彼らだけのものではなかった。貨幣を得るためのパスポートとして、国家的な教育を欲したのは、市民たちも同様であった。両者の思惑が一致をした近代において、教育は「学び」から「教育」となる。

6.日本の教育に対する欧米教育の影響

江戸時代における日本の教育はと考えると、庶民のレベルまでの組織だったものがあったわけではない。そんな江戸時代において直ぐに思い浮かべることができるものは、寺子屋であろう。ある意味で、寺子屋は、学びの場であったのかもしれない。というのは、寺子屋では、学習者のニーズで合わせて個別授業が行われていたからである。いわゆる近代欧米における一斉授業ではなく、入学者の希望に合わせた個別教授であったのだ。

こうした日本独自の学習環境が一変するのは、やはり明治維新以降ということになる。明治政府が執った「富国強兵」政策は、その一環として、いかに国家にとって有用な人材を育成するのかという課題を突きつけることとなる。そうした課題に素早く反応をした後の高級官僚の中に、初代文部大臣を務める森有礼(1847~89年)がいた。明治の初期の段階からヨーロッパやアメリカへと渡り、近代国家の国家的な教育の方法と意義を学んだ森は、いち早く教育制度の施行を提言する。国家のための人材を輩出する教育制度、特に「富国強兵」政策の中で重要であった近代軍事力を支えるための兵隊の育成は急務であった。ゆえに、明治政府は、より民主的であったアメリカやイギリス・フランスの制度は模倣せず、君主制の集権国家であったプロイセンの制度を手本とするのであった。educationを「教育」と訳したのも彼であったと言われている。ここにある意味で、日本の教育の悲劇が開始されるわけである。

*5プラトンが、BC388年にアテネの郊外にあったアカデモスの神域に開いた学園の名称から学園一般の呼称となる。一般教養を学ぶことが主な目的であった。

7.形而上学*6と教育との関係

ここで重複する検討ではあるが、今一度、ヨーロッパにおいて「学び」が「教育」と変わっていった背景について、思想という点から考えてみたい。そのためには、ヨーロッパの思想的変遷の基盤を今一度見直す必要がある。となると、当然、「存在」の問題などを根底から問わなくてはいけないが、その点を主テーマとすると学習論を中心として思索をしている筆者としては、相当に手に余る。しかし、それなりに整理をしないとそうした思想の変遷の上において、相関して推移をしてきた「教育」の変移がわからないので、本節において検討する。

ハイデガー*7曰く、「ギリシアからローマに移った段階で、すでに頽落が始まる」*8と言う。この言葉の背景には、様々な意味が込められている。その説明からし出すとたいへんなので、重要な点だけを簡単に説明する。古代ギリシアにおいては、まだ哲学というものは存在せず、各思索者たちが個々に様々な分野における思索を巡らし深めていた。特に自然と人間との関係においては、人間は自然の中の一部であり、人間をも含めた物の存在は生起してきた結果、もうすでに意味を持って存在をしている物であった。そうした中、ソクラテス*9以降の思索者たちは、人間が既に存在をしているという事実から思索をスタートさせ、人間がよりよく生きるためには、いかに自然から合理的に搾取をするのか、つまり、知識や技術を駆使して自然を利用するにはどうしたらよいのか。言い換えれば、自然を材料にして、豊かな社会を創るにはどうしたらよいのかという点が、その思索の中心となっていった。ここに哲学という学問が始まり、形而上学の完成が目指されることになるのである。

その他、いろいろな表現の仕方はあるが、とにかく、ローマ時代に入り、人間社会は、形而上学的な社会となり、機械化された社会を目指すこととなっていくのである。ローマ時代以降、人間たちは、たゆまなく進歩することを義務づけられていくことになるのである。このような社会における形而上学的完成とその長期にわたる社会の人間化の歴史は、教育にとってどのような意味があるのであろうか。

ここで、先走った表現の仕方をすれば、「学ぶ」ことは古代ギリシアに相関し、「教育」は形而上学に相関することなる。古代ギリシア風の言い方で、「学ぶ」ことを表現するのであれば、「学ぶという行為は、人間の内なるもの(魂)から生起されてくる行為である」、一方、「教育」とは、「教育という行為は、より機械化された人間を作りだすための生産行為である」ということになる。先のハイデガー流の言葉を借りるとすれば、「学びは、ギリシアからローマに移った段階で、その性格を教育に変えだした」ということになる。しかし、その段階における学びの変移は、まだ高みの段階であり、その後の社会の形而上学化、つまり、哲学の発展に伴い、より低次の変移、逆に言えば、より完成度の高い「教育」へと変化をしたということになるわけである。

*6形而上学とは、一般的に超感覚的な世界を存在と考え、これを純粋な思惟によって認識しようとする学問。

*7ハイデガー(1889~1976年)ドイツの哲学者。方法論としてフッサールの現象学を発展させて、実存哲学をつくったといわれている。

*8西谷修・鵜飼哲・宇野邦一『アメリカ・宗教・戦争』せりか書房、2003年、149頁。

*9ソクラテス(BC470~399年)ギリシアの哲学者。アテネ市民の道徳意識の改革に力を注いだといわれている。

8.社会の近代化と教育の関係

まだどうにか高み変化の状態に「学び」が留まっていた時代、それは前述をした中世前期まであった。なぜ、留まっていられたのかと言えば、「学び」が貨幣とあまり結びついていなかったからである。学ぶことが貨幣との結びつきを強めるに従い、「学び」は「教育」となっていく。中世の後期、17世紀は、ヨーロッパにおける近代の準備の幕開けであった。その先鞭をつけたのが、先に紹介をしたデカルトであるとされている。

デカルトの考えは、科学的な物の考え方の幕開けとされ、材料としての自然と機械化された人間社会との関係をより強めたと言われている。確かに、彼が主張した論の多くは、社会の機械化をより進めることとなったが、今後の思索の展開方向の1つのヒントとして、ここに異議を1つ差し挟んでおく。単純に彼は、ヨーロッパにおける近代の準備者としての存在、すなわち形而上学的思索の完成者の一人であったと見てよいのだろうか。彼が残した有名な言葉に「我思うゆえに我あり(コギト・エルゴ・スム)」という言葉がある。この言葉の中の「我あり」のあるは、いわゆる「本質存在*10」の優位性を主張しているものなのであろうか。ここには、ある意味で、デカルトの迷いがさし挟まっているような気がしてならない。確かに彼の業績は、社会における科学的な物の見方という視野を押し広げたかもしれないが、彼は同時にその限界性も承知をしていたのではないだろうか。その理由は2つほどある。1つは、彼は根っからの遊び人であったということ。元々、彼は非理性に生きることの楽しさを知っている情動の領域で生きてきた人間であった。そして、もう1つは、彼の元々の学問の専門領域が数学であったということ。つまり、当時の科学力や技術力では、いくら社会の機械化だなど言っても説明のつかないことは山のようにあったに違いない。そういう意味では、彼は相当冷静に当時の科学的限界を見定めていたような気がしている。

ある意味で当然ではあるが、おそらく、この段階において、デカルトは、「人間の終焉」までを見通していたわけではないと思われる。

ということで、本来であれば、ヨーロッパ社会における形而上学の系譜についてもいろいろと検討をしなくてはいけないところであるが、本節では、あまり深入りはせず、デカルトをはじめととする何名かの形而上学的な思索者たちを材料にして、彼らが行った試みがヨーロッパ社会における「学ぶ」ということに、どのような影響を及ぼしたのかを検討を続けてみたい。

*10本質存在とは、日本語で言うところの・・・デアルに相当する。すなわち、存在の意味を表している。

上述したようにデカルトが行った社会の形而上学化は、確かに完全な機械化というところまでは到達しなかったと見た方がよいと思われる。がしかし、彼の提言によって、社会全体がより人間中心主義に傾いたことは否定できない。中でも、学校などの装置による教育の義務化の制度はだいぶ進むことになる。そもそも学びの教育化の成果は、デカルトが参加をした30年戦争開始ころよりはっきりとする。プロテスタント*11系の教会が自分たちの宗徒を増やすために教会付属の学校を設置をし、その布教活動に大きな成果を得ていたからである。30年戦争後設置をされた公立の学校では、生徒を集める売り物として、進んで自由で合理主義的な科学的教育をカリキュラムに取り入れた。科学的な教育を取り入れた理由としては、権力者にとっては、キリスト教徒が成功をしたように国家の臣民たる国民を作る装置としては最適であったことである。一方、民衆たちにとっては、社会の商業化が進み、市民においても新しい糧を得れる可能性が広がり、そのための手段として科学的な思考を身につけることが要望された。つまり、社会の機械化によって、より社会の商業化が進み、人間にとっての共通の欲望である「貨幣」への視線が定着しだしたこと意味していた。

この後、ヨーロッパにおける近代化は、ライプニッツ*12、カント*13、ヘーゲルなどという哲学者たちによってリードされていくことになるのであるが、本論は思想史を述べるものではないので、彼らの思索の詳細には触れない。しかし、最後に名を出したヘーゲル(1770~1831年)に関しては、一言言わざるをえない。それはどうしてかと言うと、大雑把な言い方になってしまうが、近代における形而上学の完成者であると見られるからである。近代準備段階であった17世紀より始まった近世形而上学の試みは、デカルトによって、いわゆる自然科学の分野においてその影響を胎動させていった。彼自身が数学者であったということも関係をしているのかもしれない。彼が提唱をした形而上学的な物の見方、つまり、科学的な認識の仕方は、中世ヨーロッパの諸学問に影響を及ぼしていく、中でもそれまでは、魔術、呪術などと呼ばれていた分野の物を天文学、物理学、化学、生物学などなどというような1つの学問領域として確立させていくこととなる。

そうした自然科学分野へ形而上学的な視線がゆっくりと定着をしだしたころ、次なる形而上学的な視線の中心は、社会科学的な分野へと拡張されていくこととなる。機械的な立場から人間社会を見たとき、今まで発展進歩をし続けてきた人間社会においても、何らかの科学的な法則性があるのではないかと気がついたのが、ヘーゲルであったのだ。彼の著書の1つである『小論理学』の中で、ヘーゲルは「弁証法は現実の世界のあらゆる運動、あらゆる生命、あらゆる活動の原理である。また弁証法は、あらゆる真の学的認識の魂である」*14と言っている。この言葉の中にも出てきた「弁証法」こそ、人文諸科学を科学とならしめる第1法則であったのだ。そもそも弁証法なる考えそのものは、古代ギリシアの時代から存在はしていた。しかし、まだその頃は人間の終焉に向かっていたとは言え、高みの段階であったので、弁証法とは、1つの詭弁の手法でしかなかった。それが、様々な形而上学的な視点が発達をしていく中で、論理的な思考を推進していくうえで欠かすことのできない科学的認識方法の第1手法となっていく。古代からあった弁証法の真髄は、すべての物は変化をしていくと見るところにあった。そうした弁証法を形而上学的手法の基底にと備え付けたのは、ヘーゲルであった。ヘーゲル弁証法は、彼の論から後世の者たちがまとめた言い方をすれば、すべての現象は、定立→反定立→止揚の流れからなるものであるとした。そうした弁証法を「主-客の弁証法」だとか「主-奴の弁証法」などと形容した。ヘーゲルが言うところの弁証法なる流れを簡単に説明すれば、あらゆる事象は、既にある物が社会の発展などに伴い、あるとき、否定をされるようになる。既にある物と否定をされたものが並行線のままではいつまでも進展をしないが、あるとき、残すものと改革するものがバランスよく保たれることによって、融和をする。そして、新しくできた社会は安定する。しばらく経つと再び、改革の必要性がある部分が発生をし、対立の後、再び融和をする。こうして、社会は発展していくと言った。融和とは、すなわち統一されることである。肯定されるものと対立するものとの闘争こそ融和の原動力であり、この繰り返しによってより質の高い次元が現れ続けていくと言ったわけである。論理学の体系化こそヘーゲルの一大成果であったのだ。

しかし、こうした、形而上学の完成を支えたヘーゲル弁証法の弱点というか、後の思索者たちに指摘をされた点は、自然の現象をも含め、存在しているものは、すべて、こうした弁証法的発展の結果、統一され安定した状態になるとしたところ、つまり、非同一的なものも含めて同一化されるとした点が相当の矛盾を孕むことになったのである。簡単な言い方をすれば、人間の科学力、知識や技術ではその同一性を説明できないことまで、同一化され、総合され統一されるとしたがゆえに、その統一体としての絶対的な原理、すなわち絶対精神の存在を必要としたのである。絶対精神である理性、真理とは、神のことであろう。

デカルト、ヘーゲルのみならず、いわゆるヨーロッパの近代化、社会の機械化に尽力した思索者たちは、科学的な発展こそ、社会の発展であるとその論理的体系づくりに力を注いだわけであるが、そうした社会に調和的な人間を作り出していくためには、どのようにしたらよいのかという提起がされるようになっていく、ここに人間にとって「学ぶ」ことであった行為が、「教育」へと変節していく契機が訪れるわけである。

*11シュバイエル帝国議会(1529年)の決定に対して抗議文を提出したルター派を語源として、カルヴァン派・イギリス国教派を含む新教徒の総称をさす。

*12ライプニッツ(1646~1716年)ドイツ啓蒙哲学の祖。モナド論(単子論)、または予定調和の立場によって、各派や各問題を統一しようと企てた。

*13カント(1724~1804年)ドイツ古典哲学の起点をなす哲学者。学問的な認識の範囲を経験の世界に限定をした。

*14岩崎允胤『ヘーゲルの思想と現代』汐文社、1982年、223-224頁。

9.近代化と教育化との関係

その準備段階も含めて、近代化の目的は、やはり、人間中心主義の完成、すなわち地球の機械化であったと思われる。自然を生産のための資源としてみ、いかに効率よく搾取し、合理的な社会を作りあげるべきか。そうした近代化の動きに拍車をかけることとなったのが、イギリスより始まった産業革命*15であった。産業革命以前における「学び」は、まだ、高みの状態にあったと言えるであろう。その段階での「学び」は、まだ直接的に経済、すなわち貨幣と結びつくものではなかった。未成熟であった市場経済社会において、学ぶことの主体は、宗教色の強い社会的倫理観を身につけることであった。市民社会の一員としての教養を身につけることであった。ところが、産業革命によって、より機械化的発展の進んだ社会は、貨幣を基準とした社会の階層秩序化をすすめていく、産業革命以降、新しい階層として出現をした労働者階層は、自らの自然を搾取する力を労働という形により提供することによって、自分たちの居場所を確保していく。近代化された新しい社会において、知識や技術を身につけることは、市場経済社会の中で生き抜いていくための安全保障となりえた。そうした民衆たちの学びたいという意識、ある意味で「学び」への欲望の高まりをときの権力者たち(為政者、資本家)は見逃さなかった。近代化される以前の学びの系譜とは、自然の中で生き残っていくための知恵→「驚き」の感情から発生をした探求心→人間中心主義から発した倫理観という流れであった。そうした流れの延長線上において、産業革命以降は、貨幣を得るための学びという働きが付け加えられていくのであった。

貨幣を得るための学び。この意識は、何も為政者たちだけのものではなかった。少々先回りをして、結論じみたことを言えば、貨幣を得るために学ぶという行為は、民衆にとっても権力者にとっても必要な、ある意味で持ちつ持たれつの関係である両義的行為となったことを意味した。民衆と権力者という2つの階層の関係、「学び」の成果によっては、その関係が入れ替わることから、哲学で言うところの「主と奴*16」の関係が形成されていくこととなる。このことは、両者において共通の欲望が確立されたことを意味した。そうした両者の欲望を両者合意のもとで作りあげていくための装置として、「学校」という装置がより科学的に設置整備されていくことになる。そこでの学びの目的は、「国家の人材たる国民を育成すること」であると同時に、「市場経済*17化された社会における物質的幸福(地位・貨幣)を得るための手段を身につけること」とされ、自然を征服するための「知」の継承発展を試みる場へと変貌していく、すなわち、「教育」の場が整備されていくことなるのである。以上の流れからも分かるように、「近代化」と「教育化」は、まさに世界を機械化するための両輪の関係であると言わざるをえない。

*1518世紀後半イギリスから始まったといわれている。生産技術の道具から機械使用への変化に伴う、産業・経済・社会における大変革といわれる。

*16「主と奴」の関係とは、社会関係を使って説明すれば、生命を賭けることを放棄した「奴」は少しずつ放出していく死を生きるための労働に従事し、生産物を「主」に提供する。こうした関係を示すもの。

*17市場での需要と供給の関係によって決定される価格に応じて、生産量や消費量が決まっていく仕組をさす。

10.機械化と教育化の関係

社会の近代化に伴って、「学び」の教育化が進んだことを前節までで論じた。そこで、少し時間的には前後してまうが、近代化という言葉と同様な意味で使われている機械化ということについても、少し説明をしておこうと思う。人間の歴史の中で、機械化という言葉の意味は、科学的な思考とともに「自然」と「人間」との関係の中で、クローズアップされてくる。「自然」も「人間」も地球という機械の一部であると考えるこうした機械論的な考え方のもとになった人物としては、やはり古代ギリシア時代の哲学者であったデモクリトス(B.C.429年頃)のことを忘れることはできない。

デモクリトスは、よく知られているように、「何もない空間で、原子が運動し、結合・分離を繰り返すことで世界が成り立っている」という原子論を提唱した哲学者である。原子論をもう少し簡単に言えば、「すべての物は、これ以上分けることができない究極の粒である原子からできている」ということであった。*18

このような彼の原子論的考え方は、人間の意識なども含めて、こうした原子の組み合わせによって作り上げられているとされ、いわゆる「唯物論的世界観」を人類史上最初に確立した人物であるとされた。以降、彼の原子論は、実質、ヨーロッパにおいて宗教の時代が終わる17世紀以降になるまで、日の目を見ることはなかった。それは、彼の原子論的な考えは、神や王の権威を揺るがし、絶対君主制度*19の崩壊にもつながりかねなかったので、意識的に民衆から遠ざけられていた。

-1473年に印刷されたルクレチウス*20の「物の本質について」の一節の紹介-

この本は、デモクリトスをうけついで、原子論を発展させたエピクロス*21を褒め称えて、その考え方を広めるために書かれた本である。彼の死語1500年以上経ってから中世のヨーロッパで印刷発行された。

「何がおこり、何がおこりえないのか、

それぞれのものの性質はどんなふうにして定まっており、

その性質はどれほどかえられないものであるかを教えた」(エピクロスが)*22

このように古代ギリシア時代より脈々と続いた原子論もまた、近代化・機械化・科学的認識・形而上学的な考え方の発展の基礎となっているわけである。

*18板倉聖宣『ぼくらはガリレオ』岩波書店、1972年、73頁。

*19国王が、官僚と常備軍によって国家を統一した政治形態。

*20ルクレチウス(BC96頃~55年頃)ローマの詩人であり、哲学者。生活の簡素化によって、幸福を達成しようとしたという。

*21エピクロス(BC341頃~270年頃)ギリシヤの唯物論哲学者。原子論的唯物論をもととした実践哲学を唱えたといわれる。

*22板倉聖宣『ぼくらはガリレオ』岩波書店、1972年、89-90頁。

11.「学び」の変化

古代ギリシアの時代において、存在として生起しているものへの純粋な驚きによって導き出された「学び」という行為であったものが、人間社会の形而上学化とともに、科学的行為としての「教育」へと変化をしていき、その変化を決定的とした契機は、論理学による科学的認識の発生における地球の機械化にあったのではないかと、ここまでに論じてきた。本来であれば、形而上学以前の、つまり古代ギリシアにおける「学び」の質とか、意味ということについても、「存在」などとの問題と合わせ検討をしなくてはいけないのだが、本論では、頽落の歴史を鳥瞰することだけに留める。したがって、本章の段階では、「学び」が良くて、「教育」が悪いというような二律背反的な結論は出さない。現段階で言えることは、社会の機械化・近代化という発展に伴って、「学び」中心の社会から「教育」中心の社会へと変貌したということである。

中でも近代国家となったと言われる日本は、明治維新以降において、欧米から輸入をした「教育」を忠実に再現をしてきた。ある意味で、現代日本社会は、そうした教育化の成果によって、階層秩序化され多数の国家的人材を輩出してきた。

そのことについて、良い悪いの結論は出さないが、現代社会における子どもたちの状況を鑑みるに、あえて筆者の思いを書き加えるのだとすれば、やはりこの状態は、「学び」の頽落にみえてしまう。

第2章以降では、そうした「学び」の頽落に対して、何らの歯止め、もしくは「学び」の回復のために試行錯誤したと言われる「オルタナティブ教育」について、考察していきたい。

目次へ